第14回失敗学講演の旅:

尾張名古屋に工業の原点を見る (Part 1)

名古屋駅から地下鉄東山線、東の終点藤が丘まで行き、さらにリニモに乗って芸大通駅で降りると、

トヨタ博物館はもう目の前だ。

リニモについては大阪分科会が、名古屋地区からも会員を獲得しようと愛知まで遠征した第45回失敗学懇談会

『

新しい公共交通システム体験と見学の旅』に詳しい。

実は、私はこの2年前のイベントに行きそびれ、非常に悔しい思いをした。

今回、リニモに乗ってその乗り心地の良さを体感した。やはり人づてに聞くのと体感するのとでは大違い。

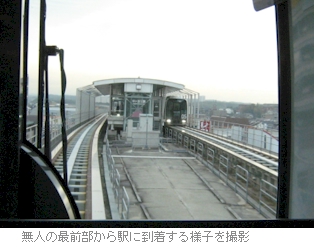

席取り合戦では最前部のペアシートを韓国からの観光客に取られたものの、その隣の立ち席部に陣取り写真を撮った。

少しは2年前の悔しい気持ちがいやされた。

都営地下鉄大江戸線もリニアモーターをその駆動力に使っている。

ただし、走行中は浮上している磁気浮上式リニアモーターカーのリニモに対し、

地下鉄大江戸線は鉄輪式リニアモーターカーというなんとも無粋な名前を付けられた方式で、

駆動力にリニアモーターを使用しながら鉄の車輪がレールの上を転がっている。大江戸線に乗ると、

カーブなどでその車輪とレールがこすれるのか、

指先がもぞもぞするようなピッチの高い金属音が不快だが、リニモにはそれがない。

すこぶる快適なこの乗り物も愛・地球博の後、利用者が少なくて赤字に苦しんでいるという。

芸大通駅を降りると、目指す『トヨタ博物館』はすぐ目の前だ。

この日の行動とは前後するが、トヨタ博物館は後回しにして、その後に訪ねた中部電力電力資料館について先に書く。

全国の電力会社は、1951年まで独占体制を敷いていた特殊法人の日本発送電が解体されてできた、

北海道、東北、東京、北陸、中部、関西、中国、四国、九州、の九電力会社、それに1972年5月に返還された沖縄県の沖縄電力を加えた10社で構成されている。

電力供給能力、販売量などを見ると東京電力がおおよそ30%とだんとつであり、次いでその半分の関西電力、僅差で中部電力と続く。

ちなみに全国の電力消費量は年間約 10,000億kWh、人口1億3千万で概算すると国民一人当たり年間 7,000kWh、1日大体20kWh、

1人の1日の活動時間を15時間と考えると、私たち一人一人は常に1.5kW程度の電気を使用している。これは日常生活だけではなく、産業用をも含めた計算で、

例えば、来月購入する予定の木製家具を、工場で生産するために使用している電動工具を駆動している電力をも含めた値である。

九電力の前身日本送発電は、1938年、国家総動員法とともに施行された電力管理法他二法を受け、

翌1939年逓信省電気庁設置とともに新設された。開設当時は日本の発電、送電を管理するにとどまったが、1941年8月には配電統制令が施行され、

現在の九電力会社と同じ分割の配電事業体制となり、電力の国家統制が完成した。

この1930年代の軍部増長に伴う電力事業の国家統制の動きに真っ向から反抗していたのが、統制前の五大電力の一つ、

東邦電力社長だった松永安左エ門(まつなが・やすざえもん)。戦争回避、国家による電力管理に反対を唱え、

軍閥の言うままに動いていた官僚を「人間のクズ」と公言した松永は、

しかし当時の戦争突入の動きに抗しきれず、自ら引退をする。

ところが敗戦、占領軍総司令部の支配下となった日本では、財閥解体、農地解放、電力事業の民営化を推進することとなり、

松永が表舞台に復帰して現在の九電力体制確立に活躍、1951年に実現する。同年、松永は電力技術研究所(後の電力中央研究所)を設立した。

松永安左エ門については、以下リンクを参照されたい。

『電中研創設者松永安左エ門人生哲学』(財)電力中央研究所ホームページ

『技ありて未来あり、人ありて技あり』

(財)電力中央研究所―人と技術の50年

日本語版ウィキペディア、松永安左エ門

さて、電力資料館である。

さて、電力資料館である。

名古屋から東南東におよそ15km、

日進市米野木の中部電力人材開発センター内にある。電力の歴史にまつわる様々な器材を保存してあり、

1880年代に始まった電力開発にかかわる多くの実物を目にすることができる。ただし建設当時、行政との取り決めで、

森林保護のために大きく一般公開はしないのだという。

まず、木製に始まり最近のコンクリート製のものまで、

建屋外に電信柱の変遷を教える実物が展示してあった。

形こそあまり変わらないものの、その技術は大変な発展を遂げており、

最近のものは停電があった際の対処を行う制御ロジックが搭載されていて、

状況に応じて送電制御を行っているという。この技術が日本の電力供給の信頼性の高さ(めったに停電しないこと)に貢献している。

私が子供のころには、中の心棒を引っ張り出すと小さな足かけになった埋め込み式ボルトを見つけては、

それを使って電線作業員よろしく電信柱に上ったものだった。今から考えると違法行為である。

ただし、子供心にあまり高く登っては危ないと感じたのか、せいぜい3分の1くらいまで登って自慢げに友達を見下ろしていたと思う。

電力会社が乱立していた1900年代初期の多治見電燈の発電機も屋外に展示されている。

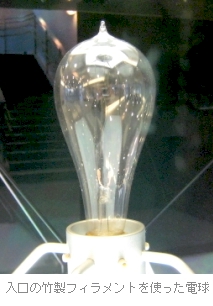

入口を入ってまず目につくのが竹を炭化させてフィラメントにした白熱電球だ。大層立派な展示箱に収められている。

だから、肉眼でもその炭化した竹を見つけるのは至難の技だった。もちろん右の写真ではそのフィラメントは見えない。

バチカンに展示してあるミケランジェロのピエタを思い出した。本物ははるか彼方にあって、

一般観光客がまじまじと見れるのはすぐ近くに置いてある実物大のレプリカ。

日本でも絵画鑑賞のマナーが良くなったためか、

最近の美術展に行くと油絵がガラスカバーのないフレームに収まっていることが多い。子どものころにゴヤの『着衣のマヤ』と『裸体のマヤ』

が日本にやってきて、京都あたりに小学校の社会見学の折に見に行った記憶がある。

大変な人だかりで小学生がまともに見ることはできず、人と人のすき間からガラス板越しに、

服を着た外国人女性とその同じ人が裸で横たわっている絵を見た記憶がある。

もっとも小学高学年の男の子であったため、まじまじと見たのは着衣の方で、

裸体の方を見つめることはできなかった。ずいぶん乳房が左右に離れてアンバランスだと感じた。引率の吉本先生が、

「ほら、よく見比べて、裸体の方が少し恥ずかしげな目をしているだろう」

とおっしゃった。今思い出してみると絵がお好きな先生だったのだろう。

立派な展示ケースに収められていたのはこの白熱電球くらいで、

後は手も届くようなところに展示物が並んでいた。先にも書いたように一般公開はされていないため、

このような展示も可能なのだろうと思った。そしてぐるぐると電力の歴史の回廊を回っていると、

予想もしなかった『え、こんなものが取ってあったの!』という一品に出会うことになる。

>> Part 2 はこちら

[ 飯野謙次 ]