ME Seminar コンテストを失敗学会がスポンサー

2012年6月14日, 東京 - この4月から特別講師として、

東京大学工学部の機械工学セミナーを私(飯野謙次)が担当している。

学部生を主な対象に、英語で発表できる技量と度胸の構築を目指した講座だ。

最初はその目的の通り、英語力向上を目指して英語表現を教えていたが、

ゲームと失敗学分科会が教えるところの、“面白くなきゃあ身も入らない”

の精神を思い出し、コンテストをやることとした。

まずはチームの構成で、

ワイルド先生のチーム作り(会員リンク)

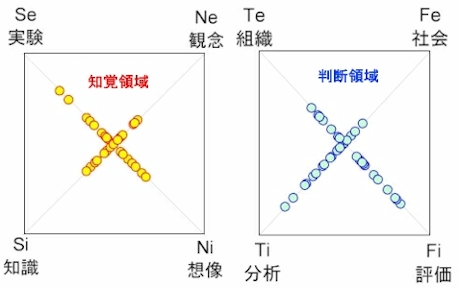

を応用。蓋を開けてびっくり、以下の傾向が顕著に出た。いかにも、東大工科の学生さんらしい。

物事を判断するときは自分が基準となる。

実験、分析には強いけど、社会性が弱い。

さてコンテストは、以前に東京と大阪でミニカーコンテスト(

東京

(会員リンク)、

大阪

(会員リンク))

なるものを行ったが、そのときとルールはほぼ同じ。ただ一ひねりしてあって、

坂道とミニカーにとらわれることはないと強調した。なにせ、創造性教育を目指しているのだ。

要領は以下の通りである。

目的:水平方向に移動する距離を競うシステムを作る。

材料(失敗学会が提供):

- 590mm x 840mm x 8mm のパネルボード1枚

- 直径 5mm、長さ 890mm の木製丸棒1本

- セロテープ一個

- 直径1ミリのタコ糸、2メートル

- 2Bの鉛筆1本

- カッターナイフ1本

拘束条件:

- 坂道とミニカーが典型的解だが、それにとらわれる必要はない。

- 坂道は、床から350mmを超えて離れてはいけない。他の部品はこの限りではない。

- 坂道とは、最も移動した点を含む部品、あるいはアセンブリと接する部材である。

- 使用してよい動力は重力のみ。たとえば棒の弾性エネルギーを使ってはならない。

- システムの寸法は教室の空間に限定される。

|

さて、皆さんだったらどんな解を考えるだろうか。コンテストは明日、6月15日(金)、

15時に開始される。結果は以下ページに発表されるので、15日以降にご覧になる場合は急いでクリックせず、

まずは学生さんと知恵比べをしてみよう。

マシン工房 i、東京大学 ME Seminarのページ