|

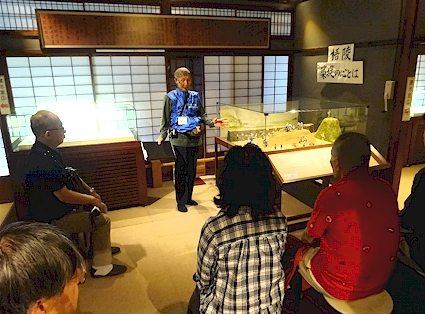

失敗学会・春合宿2025 記録(岩崎作成) 1.日時:2025年5月24日-25日 2.稲むらの火の館(24日) 前館長の崎山さんから 濱口梧陵の業績について説明を受けた後、ボランティアガイドの方から堤防について話があった。計画では現地の堤防の前で説明を受ける予定であったが 雨のため、館内のジオラマの前での説明となった。 堤防を築くにあたっての濱口梧陵の狙いは次の4つとのこと。

3.トルコ記念館(25日) イランイラク戦争時のトルコの飛行機が日本人を救出してくれた背景に 明治期のトルコ軍艦の沈没事故の際しての救出活動があったと聞いたので、是非訪れたいと願っていた場所である。 事故が発生したのは明治23年(1980年)9月16日夜、軍艦エルトゥール号は潮岬の東、樫野埼灯台の下で難破、現地では「船甲羅」と呼ばれる難所、陸地はすぐ近くだが、人家までは約50mの崖を上る必要がある。 夜、救助を求めて負傷している身体で暗闇、暴風雨のなか、50mの崖を上り、灯台守官舎までたどりついたトルコ軍人もすごい。 また、言葉も通じない、国籍不明の外国人が救助を求めてきた事態に対し、状況を理解し可能な限りの救援を行った灯台守の人や島の人々も素晴らしいと思った。 エルトゥール号の乗員650余名、事故による死亡者587名、生存者69名。 トルコではエルトゥール号遭難事件が小学校5年生の教科書に掲載されており、ほとんどのトルコ人が事故の内容と島の人々の救援活動を知っているそうである。トルコ人の親日感の大きな要因と言われる。 添付写真:トルコ記念館館員による説明  添付写真:エルトゥール号遭難場所「船甲羅」(トルコ記念館屋上より)  以上 |